INDEX

神原文庫について

神原文庫は、 (旧)香川大学初代学長故神原甚造氏(1884〜1954)の蔵書コレクションで、 図書・資料約12,000点、 16,560冊(和漢書15,890冊、洋書670冊)その他から成ります。

神原氏は1884(明治17)年香川県多度津村(現・多度津町)に生まれ、 京都帝国大学卒業後司法官となり、 京都・大阪・神戸・東京で判事を務め、 1945(昭和20)年に大審院部長判事となり退官しました。 その間、 京都帝国大学・早稲田大学・中央大学等で刑法や民法の教鞭を執り、 また神原彩翅の号で歌人としても名を成しています。 退官後は弁護士を開業しましたが、 1949(昭和24)年、 香川大学の開学にあたり初代学長に迎えられました。

- ➔ 神原甚造関係年譜

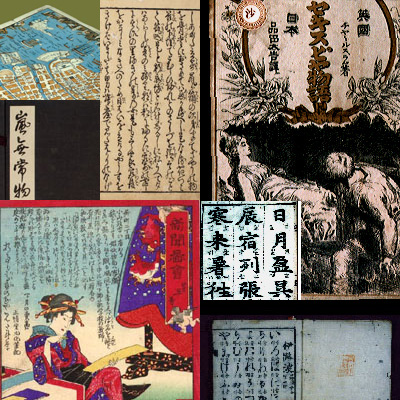

本文庫は、神原氏が法曹人や歌人として活躍の傍ら、長年に渡り古書市場を渉猟し蒐集したもので、その内容は、刊本書籍・手稿類・公文書・古文書・絵画史料・古地図類・雑誌類等多岐に渡っています。 例えば、 江戸時代後期から明治初中期にかけての洋学関係はじめ当時の文化社会の動向を伝える資料、 朝鮮版『伊路波』・西鶴の『嵐無常物語』下巻・ハルマ『蘭仏辞典』第二版などの秘籍、 明治初期の錦絵版画・錦絵新聞等々、実に多彩なものがあります。

明治から昭和初期にかけて、文書典籍等の文化財が大量に市中や海外へ流出しましたが、それらを政財界・学界・思想界その他様々な背景を持つ知識人層が収集していった流れがあり、神原氏の蒐書もそのひとつに位置づけられます。

香川大学学術資産デジタルアーカイブ

神原文庫資料のデジタル化については、 当館においてこれまでに400点以上の高精細カラーデジタル画像データを製作しています。令和7年(2025年)6月30日より、これら学術資産を「デジタルアーカイブ」にて、公開しています。「香川大学学術資産デジタルアーカイブ」の神原文庫資料の利用にあたっては、下記のリンク先の注意事項等を参照のうえ遵守ください。

神原文庫コンテンツ

神原文庫関連のコンテンツは、「香川大学学術情報リポジトリ」でも公開しています。「神原文庫目録」、展示資料、解説・解題記事等も閲覧できます。また、 国文学研究資料館で、1974〜1975年にマイクロフィルム撮影したモノクロ画像340点が、 「国書データベース」で公開されています。

なお、「香川大学学術情報リポジトリ」内の画像コンテンツに付きましては、順次「香川大学学術資産デジタルアーカイブ」に移行してゆきます。

「香川大学学術情報リポジトリ」の神原文庫資料の利用にあたっては、 下記リンク先の注意事項等を参照のうえ遵守ください。